業界ナビ:イラストレーターになるには?実際の仕事内容や目指す方法を解説

ゲームやアニメ、書籍、SNSなど、私たちの身の回りには魅力的なイラストがあふれています。そんなイラストを生み出すイラストレーターという職業に憧れを抱く人も多いのではないでしょうか。

「絵を描くのが好き」「イラストを仕事にしたい」と思っても、実際にどうすればプロのイラストレーターになれるのか、具体的な道筋が分からない方も少なくないでしょう。クライアントの要望に応じて商業用のイラストを制作するプロフェッショナルとして活動するには、どのような準備が必要なのでしょうか。

本記事では、イラストレーターに関心がある人に、仕事の内容や求められるスキル、目指す方法を解説します。イラストレーターの仕事に関心がある人は、参考にしてみてください。

プロを目指すなら

今すぐチェック

イラストレーターとは

イラストレーターは、クライアントから依頼を受けて、その趣旨や目的に合うイラストを制作・提供する専門職です。単に自由に好きな絵を描くだけではなく、商業用途のイラストをニーズに合わせて描く職業であり、クライアントの要望を形にする技術と柔軟性が求められます。

活躍の場は多岐にわたり、書籍の装画・挿絵、雑誌のイラスト、広告ポスター、Webサイト用ビジュアル、ゲームのキャラクターデザイン、商品パッケージなど、さまざまな媒体で必要とされています。現在では、AI技術と連携したイラスト制作、メタバース空間のアバターデザイン、Web3.0関連のNFTアート、VTuberのキャラクターデザインなど、デジタル技術の進化とともに新しい分野が急速に拡大しています。

雇用形態としては、デザイン会社やゲーム会社、出版社などに所属する会社員イラストレーターと、案件ごとに仕事を請け負うフリーランスイラストレーターの2つのパターンがあります。それぞれに特徴があり、働き方や収入、必要なスキルも異なってきます。

イラストレーターの仕事内容

イラストレーターの仕事は、担当する分野や媒体によって異なりますが、代表的な仕事内容を紹介します。

イラストレーターの基本的な仕事の流れは、クライアントとの打ち合わせから始まります。2025年現在、オンライン打ち合わせが主流となり、仮想ホワイトボードやデザイン共有ツールを使ってビジュアルイメージを共有しながら、認識をすり合わせ具体化していきます。 クライアントからのフィードバックはチャットツールやプロジェクト管理ツールで管理し、修正の意図を正確に汲み取りながら、最終的に高解像度データで納品します。クラウドストレージなどを活用し、大容量データをスムーズに受け渡すことも業務の一環です。

出版・ゲーム・広告業界では、用途に応じて多様なイラストが求められます。出版では表紙や挿絵に加え、Webtoonや電子書籍向けの表現が増加。ゲーム業界ではキャラ・背景・UIなど幅広く、VRやメタバース対応の2D/3Dスキルも重要です。広告ではチラシやWebに加え、動画・AR広告向けの動きやインタラクティブ性が求められ、媒体に合った創造的表現力が重視されます。

イラストレーターの活躍の場は現在、さらに多様化しており、メタバースプラットフォームでの3Dアバター用2Dデザイン、AI生成ツールと組み合わせたハイブリッド制作、ショート動画プラットフォーム向けのモーショングラフィックスなど、技術の進化に伴い新たな需要が生まれています。

特に注目されているのは、画像生成AIを活用した効率的な制作フローです。AIをアイデア出しやラフ制作の補助として活用し、最終的にプロの感性と技術で仕上げるハイブリッドな制作方法が台頭しつつあります。これにより、制作スピードを向上させながら、人間ならではのオリジナリティを作品に込めることが可能になっています。

プロを目指すなら

今すぐチェック

イラストレーターに必要なスキル

イラストレーターとして活躍するためには、絵を描く技術だけでなく、様々なスキルが求められます。

プロのイラストレーターとして最も基本となるのは、確かな画力です。デッサン力、構図力、色彩感覚、光と影の表現など、基礎的な技術をしっかりと身につける必要があります。VRデッサンアプリや3Dモデルを活用した立体把握など、新しい学習方法も取り入れていく必要があります。

継続的な練習によりスキルを向上させていく必要があり、プロになってからも日々の研鑽が欠かせません。オンラインドローイングセッションやSNSでの「描いてみた」チャレンジなど、コミュニティと共に成長する文化も定着しています。キャラクターだけでなく、背景や小物、エフェクトなど、幅広い対象を描ける総合力が求められます。

多くのイラストレーターが活動し、さらにAI生成画像も増える中で、人間ならではの個性や感性はますます重要になっています。一目で「あなたの絵」と分かる独自のタッチや世界観は、AIには真似できない大きな強みとなります。

個性的な作風は「ブランド」として認識され、SNSでのファンベース構築にもつながります。ただし、個性を追求するあまり、クライアントの要望から離れてしまっては本末転倒です。自分の強みを活かしながら、相手のニーズに応える柔軟性のバランスが、プロとして成功する鍵となります。

意外に思われるかもしれませんが、イラストレーターにとってコミュニケーション能力は不可欠です。クライアントの漠然としたイメージを聞き出し、形にする提案力が求められます。また、ディレクターやデザイナーなど、他のクリエイターと協力してプロジェクトを進める協調性も必要です。

リモートワークが定着し、ビデオ会議システムやチャットツールでのオンラインコミュニケーションが主流となっています。画面共有での打ち合わせや、デザインを共同編集できるコラボレーションツールを使った作業も日常的に行われるため、デジタル環境で円滑に意思疎通を図るスキルも重要な要素となっています。

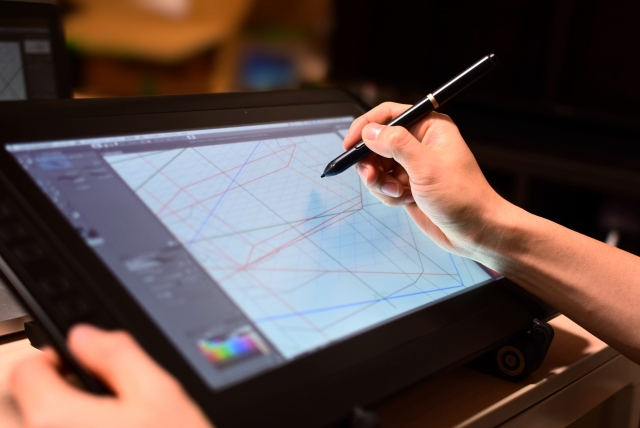

今やイラスト制作において、デジタルツールの習得は必須です。プロの現場では、業界標準とされる高機能な画像編集ソフトや、イラスト制作に特化したペイントアプリを使いこなす能力が求められます。レイヤー管理、ブラシのカスタマイズ、色調補正といった機能を駆使し、効率的に高品質な作品を生み出す技術が重要です。

特にフリーランスの場合、見積もり作成や請求書発行、確定申告などのビジネススキルも必要です。インボイス制度への対応も重要となっています。また、複数の案件を同時進行することも多いため、プロジェクト管理ツールを活用したスケジュール管理能力も求められます。

リモートワークが主流となった現在、オンラインでのクライアントとのやり取りも増えています。コミュニケーションツールを使いこなし、デジタル環境でスムーズに仕事を進める能力も必須となっています。

現代のイラスト業界では、画像生成AI技術への理解が必要になってきています。各種AIサービスをアイデア出しや参考資料作成に活用し業務効率化する能力が求められているからです。

ただし、AIはあくまで思考を補助するツールの一つですので、最終的な作品のクオリティは人間の感性と技術によって決まります。AIの得意分野と限界を理解し、自分の創造性と組み合わせて効果的に活用することが、これからのイラストレーターには必要です。

イラストレーターになるには

イラストレーターになるために絶対必要な学歴や国家資格は存在しません。誰でも名乗ろうと思えば名乗れる職業ですが、実際に仕事として成り立たせるには、前述のスキルや実力が必要です。

イラストレーターを目指す主なルートとして、独学、専門校に通う、美術系大学に進学する、通信講座・オンラインスクールで学ぶなどの方法があります。

学校に通わず自己流で腕を磨き、作品を発表し続けてプロを目指す道です。メリットは費用がかからず、自分のペースで学べることです。YouTubeの解説動画、Udemy、Skillshareなどのオンライン学習プラットフォーム、Discord上の学習コミュニティなど、質の高い学習リソースが充実しています。

ただし、情報が多すぎて取捨選択が難しく、自分の得意な絵ばかり描いてしまいがちというデメリットもあります。独学で成功するには相当の根気と継続力が必要で、AI技術の進化により学ぶべきことも増えているため、体系的な学習計画が重要になっています。

イラストやデザインの専門校で体系的に学ぶルートは、効率的にスキルを身につけられる方法です。プロの指導により、基礎から応用まで2年程度で幅広いスキルを習得できます。例えば代々木アニメーション学院のような専門校では、現役プロの講師から実践的な技術を学べます。

カリキュラムに沿って計画的に学習でき、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境も魅力です。また、学校を通じて業界関係者とのコネクションができ、就職・デビュー支援も受けられるメリットがあります。

4年制の美術大学や芸術大学で、幅広く美術やデザインを学ぶ道もあります。デッサンなど基礎画力から美術理論、現代アート、メディアアートまで、幅広い教養が身につきます。多くの美大でもデジタルアートやAI表現の授業が充実し、時代に即したカリキュラムが組まれています。

ゼミや制作課題を通じて作品を深く追求できる環境も利点です。ただし、商業イラストに特化した実践的な内容は専門校に比べて少ない場合もあるため、自主的な学習や外部での実践経験を積む必要があるかもしれません。

自宅で学べる通信教育や短期のオンライン講座でスキルを身につける方法も、現在では主流の選択肢となっています。オンライン授業の質が飛躍的に向上し、リアルタイムでの質問対応やVRを活用した実習など、対面授業に劣らない学習環境が整っています。

仕事や他の学業と両立しやすく、費用も比較的抑えられるコストパフォーマンスの良いルートです。特に社会人の学び直しや、地方在住者にとっては最適な選択肢となっています。ただし、自主的な継続が必要な点は変わらず、学習管理アプリなどを活用した計画的な取り組みが成功の鍵となります。

どのルートを選ぶ場合でも、共通して必要なステップがあります。まず日々絵を描いて技術を向上させ、次にポートフォリオ(作品集)を作成します。そして企業やクライアントに積極的にアピールしていきます。

SNSでの作品発信は必須となっており、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Threadsなどで作品を公開することが重要です。特にショート動画形式でのメイキング公開は注目を集めやすく、Bluesky、Discord、pixivなどのクリエイター向けプラットフォームも活用されています。また、AI対応のポートフォリオサービスやVRギャラリーでの作品展示など、新しい発表方法も増えています。

イラストレーターを目指すなら代々木アニメーション学院がおすすめ

代々木アニメーション学院は、1978年創立から47年の歴史を持つ専門校で、これまでに12万人以上の卒業生を輩出してきました。2025年現在、最新のAI技術やメタバース関連の授業も取り入れ、時代に即した教育を提供しています。

全国主要都市に展開する校舎では、最新の設備を完備し、どの校舎でも統一された高品質なカリキュラムで学べます。オンライン授業システムも充実しており、地方在住でも東京の講師から直接指導を受けることが可能です。

イラスト科では、現役プロの講師陣が最新の業界動向を踏まえた実践的な指導を行います。基礎的なデッサンから最新のデジタル技術、AI活用方法まで、2年間または3年間で総合的に学べるカリキュラムが特徴です。特に2025年度からは、生成AI活用講座などの、最先端の技術を学べる授業も追加されています。

在学中から企業オーディションやコンテストに挑戦でき、毎年多くの学生が卒業を待たずにプロとしてデビューしています。専門スタッフによる手厚い就職サポートもあり、ポートフォリオ作成から面接対策、フリーランスとしての独立支援まで、きめ細かなサポートを受けられます。さらに、代々木アニメーション学院では、全日制の他に夜間コースや通信教育部、週1コースなど多様な学習スタイルに対応しており、社会人や大学生でも無理なく学べる環境が整っています。最新設備を活用した実習環境で、プロへの第一歩を踏み出すことができます。

総合学部という新たな学び方

代々木アニメーション学院は2026年4月から「アニメ・クリエイター総合学部 or エンターテイメント総合学部」を開講します。これは、アニメ・エンタメ業界に興味はあるけれど、どんな職業に就くか決めきれていない人のための学部です。最初の1年間は業界について総合的に学び、自分の特性を把握したうえで、2年目から代アニの各学科で専門的に学ぶという流れです。イラストレーターが気になっている方は、総合学部で学ぶという選択肢もあります。

プロを目指すなら

今すぐチェック

創造性を活かして活躍できる夢のある仕事

イラストレーターは、自分の創造性と技術を活かして、多くの人に感動や楽しさを届けられる魅力的な職業です。ゲームやアニメ、書籍など従来のメディアに加え、メタバース、NFT、AI連携コンテンツなど、新しい分野でも活躍の場が広がっています。

イラストレーターになるには、確かな画力とデジタルスキル、そしてコミュニケーション能力など、さまざまなスキルが必要です。さらに2025年現在では、AI技術への理解と活用能力も重要な要素となっています。独学、専門校、大学、通信講座など、学ぶ方法は複数ありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。

「絵を描くことが好き」という気持ちは何より大切です。それを原動力に、時代の変化に対応しながら必要なスキルを身につけて、一歩ずつ夢に近づいていきましょう。

よくある質問

イラストレーターとは何をする仕事ですか?

クライアントから依頼を受けて、その趣旨や目的に合うイラストを制作・提供する専門職です。書籍・ゲーム・広告・Webなど様々な媒体向けに商業イラストを制作します。

イラストレーターの主な仕事内容を教えてください。

クライアントとの打ち合わせ、ラフ案作成、修正対応、完成イラストの納品が基本的な流れです。分野により書籍装画、ゲームキャラクター、広告ビジュアルなど多岐にわたります。

イラストレーターに向いている人の特徴は?

絵を描くことが好きで、画力向上への意欲がある人。クライアントの要望を理解し形にできるコミュニケーション力と、納期を守る自己管理能力も重要です。

必要な資格や学歴はありますか?

特別な資格や学歴は不要ですが、確かな画力とデジタルツールの操作スキルは必須です。色彩検定やAdobe認定資格などは、持っていると有利になる場合があります。

未経験でもイラストレーターになれますか?

なれます。ただし、プロとして活動するには相応の技術力が必要なため、独学や専門校での学習により、しっかりとスキルを身につける必要があります。

専門校で学ぶメリットは?

現役プロから直接指導を受けられ、体系的なカリキュラムで効率的に学べます。また、業界とのつながりができ、就職・デビューサポートも充実している点が大きなメリットです。

代々木アニメーション学院で学ぶメリットは?

47年の歴史と12万人以上の卒業生実績があり、業界最大級のネットワークを持っています。最新のAI活用講座やメタバース関連授業など、時代の最先端技術を学べる環境が整っており、在学中デビューのチャンスも豊富です。

どんなソフトを使えるようになる必要がありますか?

特定のソフトが必須というわけではありませんが、多くのプロの現場では、機能が豊富で汎用性の高い、業界標準とされるソフト(例:Adobe Photoshop、CLIP STUDIO PAINTなど)が使われています。これらは印刷からWebまで幅広く対応できるため、習得しておくと仕事の選択肢が広がります。大切なのは、なぜそのソフトを使うのかを理解し、自分の描きたい表現を実現するために機能を使いこなせることです。まずは代表的なソフトの中から、自分の作風に合ったものを一つ深く学んでいくのが良いでしょう。

イラストレーターのやりがいは?

自分の作品が多くの人の目に触れ、感動や楽しさを届けられること。また、創造性を活かしてさまざまな世界観を表現できる点が大きな魅力です。

どんなスキルが特に重視されますか?

確かな画力はもちろん、デジタルツールの操作力、クライアントとのコミュニケーション力、納期を守るスケジュール管理能力が特に重視されます。

フリーランスと会社員、どちらがいいですか?

それぞれメリットがあります。フリーランスは自由度が高く収入上限もありませんが、不安定です。会社員は安定収入と福利厚生がありますが、自由度は低めです。

収入はどのくらいですか?

2025年現在、会社員の場合、平均年収は約450万円前後です。フリーランスは実績により大きく異なり、案件単価はSNSアイコンで5,000円〜、書籍挿絵で10,000円〜50,000円、VTuberデザインで50,000円〜300,000円程度が相場です。

ポートフォリオはどう作ればいいですか?

得意分野が分かる作品を20〜30点厳選し、ターゲットに合わせて構成します。Web版と印刷版の両方を用意し、定期的に更新することが大切です。

キャリアアップの道は?

アートディレクターへの昇格、イラスト講師への転身、自身のIPコンテンツ開発、NFTアーティストとしての活動、メタバース空間デザイナーへの転向など、デジタル技術の進化により多様なキャリアパスが開けています。

AI技術についてどう向き合えばいいですか?

生成AIは強力なツールですが、あくまで制作の補助として活用することが重要です。AIで下書きやアイデア出しを効率化しながら、最終的な作品には人間の感性と技術を注ぎ込むことで、差別化された価値を生み出せます。

著作権やAI倫理について知っておくべきことは?

2025年現在、AI生成画像の著作権や学習データの倫理的使用が重要な課題となっています。プロとして活動する際は、使用する素材の権利関係を確認し、クライアントワークでのAI使用については事前に合意を得ることが必要です。

タグ一覧

- #アニメーター

- #小説

- #マンガ

- #イベント

- #アニソン

- #ライブエンターテイメント

- #ライブスタッフ

- #マネージャー

- #ラジオ

- #ゲーム

- #イラストレーター

- #マンガ家

- #アニメ

- #声優

- #舞台

- #VTuber

- #イラスト

- #企画・運営

- #裏方の仕事

- #絵の仕事

- #創る人

- #YouTube

- #発声練習

- #歌唱力

- #ボイトレ

- #ナレーション

- #演技力

- #声の仕事

- #声優の基礎知識

- #声優オーディション

業界ナビ カテゴリ一覧