業界ナビ:3DCGアニメーターになるには?仕事内容から必要スキル、将来性まで徹底解説

アニメや映画、ゲームなどのエンターテインメント業界で急速に需要が高まっている3DCG技術。『進撃の巨人』『鬼滅の刃』『君の名は。』といった話題作でも3DCGが効果的に活用され、日本のアニメーション表現に新たな可能性をもたらしています。これらの作品を技術面で支えているのが3DCGツールを駆使してアニメーションを作る、3DCGアニメーターという専門職です。

3DCGアニメーターは、3DCGソフトで作成された3Dモデルに動きや表情を与え、まるで生きているかのような映像を作り出すスペシャリストです。2D作画の伝統を受け継ぎながら、デジタル技術を駆使して新しい表現を生み出す、まさに現代のアニメ業界に欠かせない存在となっています。

本記事では、進化するアニメ業界の最前線で活躍する3DCGアニメーターを目指す方に向けて、仕事内容から必要なスキル、具体的になるための方法、そして将来性まで詳しく解説します。

プロを目指すなら

今すぐチェック

3DCGアニメーターとは

3DCG空間で3Dモデルに命を吹き込む専門職

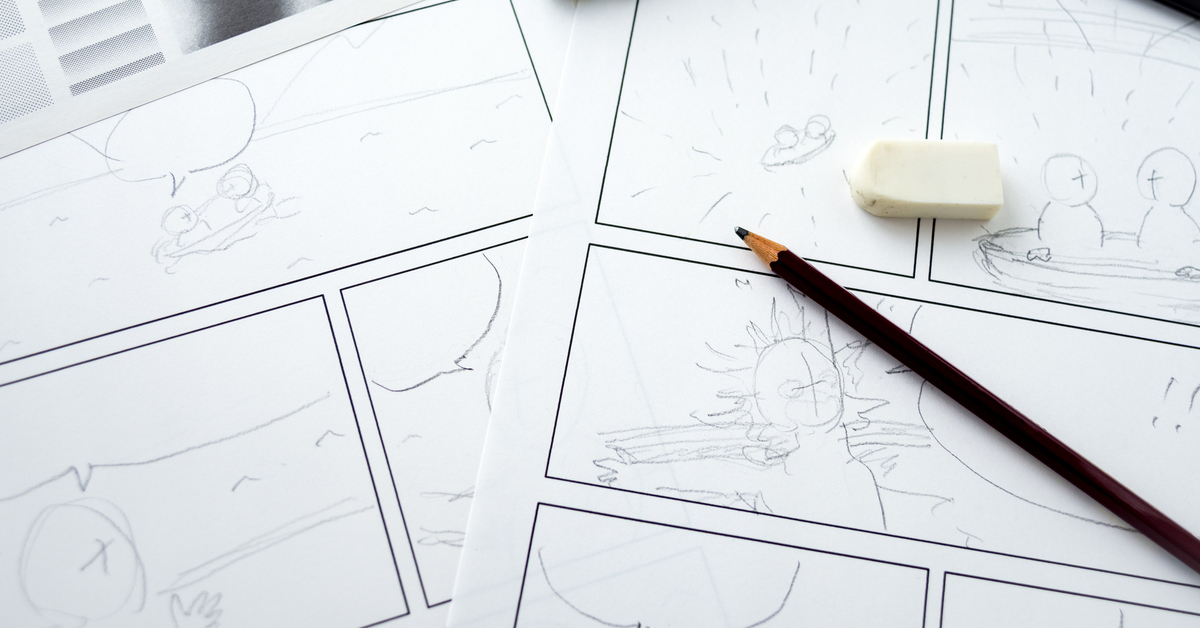

手描きアニメーションが主であった時代から、3DCG技術の導入が急速に進み、制作の現場において3DCGアニメーターの役割は極めて重要になっています。3DCGアニメーターの最も重要な役割は、3DCGソフトを使用して、キャラクターや物体、背景といった3Dモデルに「動き」を与えることです。CGモデラーが制作した3Dモデルを受け取り、それらに命を吹き込むのが主な仕事となります。

キャラクターアニメーションを例にとると、歩く、走る、ジャンプするといった基本動作から、微細な表情の変化、髪の毛のなびき方、衣服の動きまで、あらゆる動きを自然に見えるように作り込んでいきます。キャラクターの感情や性格を動きで表現し、観る人の心に響く演技を作り出すことが求められます。

2D(作画)アニメーター・CGモデラーとの違い

2Dアニメーターが手描きあるいはデジタルツールで1枚1枚の連続した絵を描くことで動きを表現するのに対し、3DCGアニメーターは3DCG空間で3Dモデルの位置や回転を調整し、動きをつけていきます。2Dアニメーターには高い画力が、3DCGアニメーターには3DCGソフトを的確に使いこなすスキルが必要とされますが、「アニメーションの12原則」や観察力、構図やパースの深い理解は2D・3D問わずアニメーターに不可欠な要素です。

CGモデラーは、3DCG空間でキャラクターや背景などの「形を作る」専門職です。一方、3DCGアニメーターは、モデラーが作り上げた完成モデルを使用し、そこに「動きをつける」専門職です。制作会社・制作現場によっては両方を兼任することもありますが、基本的にはそれぞれが独立した専門分野として確立されています。

広がる活躍の場

3DCGアニメーターの活躍の場は、アニメ業界だけにとどまりません。ゲーム業界では、プレイヤーの操作に応じたリアルタイムのキャラクターモーションを制作し、映画業界では実写では不可能な演出やVFXを駆使した迫力ある映像を生み出します。

建築業界での建築ビジュアライゼーション、医療分野での医療用アニメーション、広告業界でのCM映像制作など、その応用範囲は驚くほど広がっています。近年では、VR・ARコンテンツ、メタバース、VTuberなど新しい領域でも需要が急速に拡大しており、この多様性が職業としての安定性と将来性を支えています。

3DCGアニメーターの仕事内容

制作フローと3DCGアニメーターのポジション

一般的な3DCG制作のワークフローは、「モデリング(形を作る)」「リギング・セットアップ(動かす準備)」「アニメーション(実際に動かす)」「ライティング・レンダリング(光と質感を設定)」という流れで進行します。この中で3DCGアニメーターが最も深く関わるのは「アニメーション」の工程ですが、アニメ業界ではさらに細分化されます。

アニメ制作のプリプロダクション段階では、絵コンテや各種設定を元に動作イメージの共有、画面設計(レイアウト)の検討、プロダクション段階では、実際にアニメーションの制作やレイアウト作業、ポストプロダクション段階では、レンダリングされた素材の合成後映像をチェックし、必要に応じて動きの微調整を行います。特に2D作画と3DCGを組み合わせる場合は、両者が違和感なく統合されているかを確認し、修正を重ねていきます。

アニメ制作における、3DCGアニメーターが担当する代表的な作業を解説します。

キーフレームアニメーション

キーフレームアニメーション(手付けアニメーション)とは、アニメーションにおける一連の動きの中から重要なポーズ(キーフレーム)を設定し、その間の動きをソフトウェアに自動補間(中割り)させることで滑らかにつなげる作業です。

歩く、走る、ジャンプするなどの基本動作から始まり、戦闘シーンのアクション、日常シーンの細かな仕草、感情を表現する繊細な表情まで、絵コンテや演出・ディレクターの意図に従い、カットを制作していきます。日本のアニメでは、2D作画の魅力を3DCGで再現することが間々求められるため、誇張表現やタイミングを意識しながら作業を進めます。あえて「コマ飛び」のような、自動補間されるフレームを抜くことで日本の伝統的な2Dアニメのテイストに近づける表現を意図的に加えることもあります。

キャラクターが驚いた時の大げさな反応では、目を大きく見開き、体全体でのけぞるような動きを作ります。コメディシーンでは、物理法則を無視した極端なデフォルメ表現を加えることもあります。これらの表現を3DCGで違和感なく実現するためには、アニメ表現への深い理解と技術力が必要です。

レイアウト(L/O)作業

作画アニメーターも担当するカットのレイアウト(画面設計)作業を3DCGで行うものです。これはカット制作に置いて、カメラアングル、被写体の配置、尺(時間)、動きの初動と最終ポーズなど、画作りを決定する非常に重要な工程です。

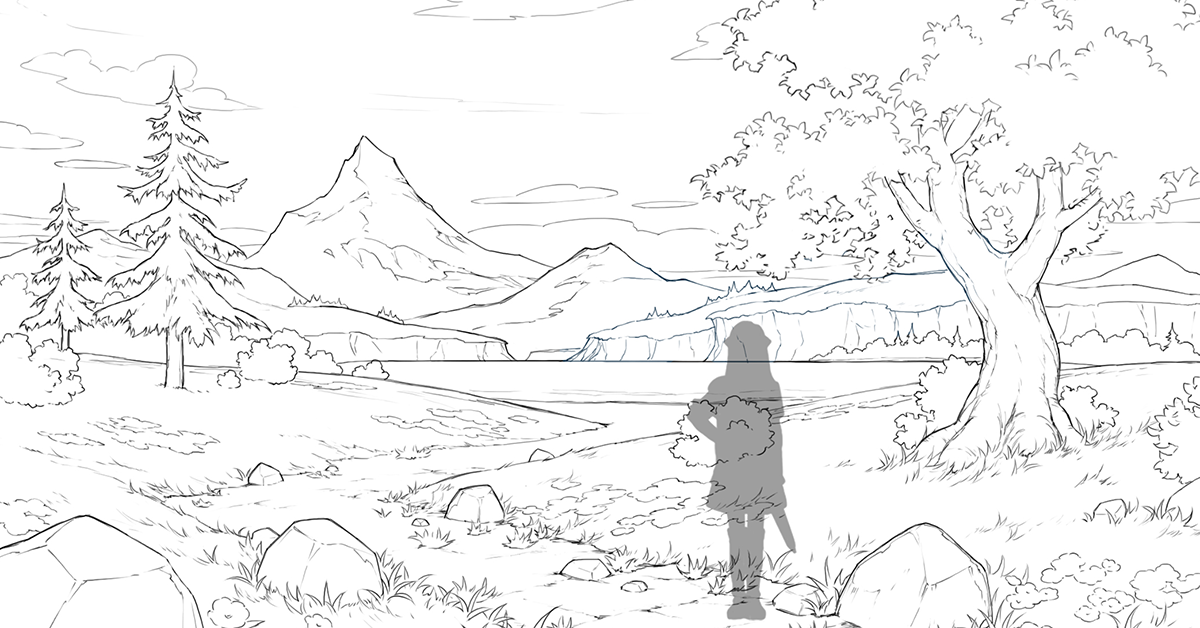

キャラや背景の3Dモデルを使用することで、複雑なパースやカメラワークでも破綻なく、監督や演出の意図に沿った画面構成を効率的に実現します。レイアウト作業においては、構図やパースの知識、カットの画作りのセンスが問われます。

日本のアニメ制作においては、作画や背景のアタリとして、3DCGアニメーターがガイド用のモデルを使用し構図を決め、各工程の作業ガイドを作成することも多いです。手描きでレイアウトを描くよりも画角やカメラワークのチェックや修正が容易なため、数多くのアニメ作品でこのような活用方法が導入されています。

プロを目指すなら

今すぐチェック

3DCGアニメーターに必要なスキル

業界標準ソフトウェアの習得

プロの現場で活躍するためには、業界標準の専門ソフトウェアを自在に扱えることが絶対条件となります。特にアニメ業界では「Maya」や「3ds Max」が標準的に使用されており、これらのソフトウェアの習得は必須です。

基本的なインターフェースの理解から始まり、モデリング、アニメーション、リギング、スキニング、レンダリングなど、幅広い機能を把握し使いこなす必要があります。グラフエディタでのカーブ調整、コンストレイントの活用、デフォーマーの使用など、高度な技術も習得します。イージングやオーバーシュート、バウンスなどの表現を自在にコントロールできるようになることが求められます。

テクスチャ作成や画像編集に必要な「Photoshop」、レンダリング後素材の編集・合成・エフェクト追加に使用する「After Effects」の習得も欠かせません。「Illustrator」でのデザイン作業も付加価値として求められることが多く、これらのAdobe製品を総合的に使いこなすことで、制作の幅が大きく広がります。

観察力とアニメーション原理の理解

多くの人が抱く「絵が描けないと3DCGアニメーターになれないのでは」という不安がありますが、実は2Dの絵を上手に描く能力よりも、物事を観察し、その本質を理解する力の方が重要です。

デッサンを通じて養われる観察力は、物体の構造を把握し、光と影の関係性を理解する力となります。立方体、円柱、球体といった基本形態の理解、パースの知識、人体の骨格や筋肉の構造など、立体的な理解力を深めることが大切です。動物の動きや、布の動き、液体の流れなど、さまざまな物理現象を観察し、その法則性を理解することも重要です。

優れた3DCGアニメーターになるためには、ディズニーが確立した「アニメーションの12の基本原則」を理解し、実践できることが重要です。スクワッシュ&ストレッチは物体の柔軟性と重量感を表現し、アンティシペーションは主動作の前に反対方向への動きを入れることで動きを予測させます。フォロースルーとオーバーラッピングは物理的な慣性を表現し、自然な動きを作り出します。

コミュニケーション能力と協調性

アニメ制作は多くのスタッフとの協働作業であり、円滑なコミュニケーション能力が不可欠です。監督やディレクターの演出意図を正確に理解し、それを映像として具現化する能力が求められます。

2Dアニメーター、モデラー、リガー、エフェクトアーティスト、コンポジターなど、さまざまな職種の人々と連携しながら作業を進めていく必要があります。それぞれの専門分野を理解し、お互いの作業を尊重しながら、より良い作品を作り上げていく協調性が求められます。制作会議では、自分の意見を分かりやすく伝え、他者の意見を柔軟に取り入れる姿勢も重要です。

3DCGアニメーターになるには

専門校での体系的学習

最も一般的で確実なルートは、専門校で学ぶことです。プロの現場で即戦力となるためのスキルを体系的かつ効率的に学ぶことができます。

カリキュラムは基礎から応用まで段階的に構成されており、無理なくスキルを習得できます。業界で活躍している現役のプロが講師を務めることが多く、最新の技術トレンドや現場のノウハウを直接学べます。授業では、実際の制作現場と同じワークフローで作業を進めるため、卒業後すぐに現場に適応できます。

高価な機材やソフトウェアが完備されており、MayaやPhotoshop、After Effectsなど、プロが使用するツールを自由に使える環境が整っています。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境は、モチベーションの維持にも役立ちます。

就職サポートが充実していることも専門校の大きなメリットです。業界とのつながりを活かした求人紹介、ポートフォリオ制作の指導、面接対策など、きめ細かなサポートを受けることができます。

大学・独学という選択肢

大学での学習は、4年間という時間をかけて、技術的なスキルだけでなく、映像理論、美術史、コンピューターサイエンスなど、幅広い教養を身につけることができます。研究活動を通じて、新しい表現方法や技術の開発に携わることも可能です。ただし、専門校に比べて実習時間が少ない傾向があります。

独学での学習は、「Blender」のような無料ソフトウェアを使えば、初期投資を最小限に抑えて学習を始めることができます。しかし、強い意志と自己管理能力が必要で、モチベーションの維持が最大の課題となります。プロからのフィードバックを得られないため、間違った方法で学習を進めてしまうリスクもあります。

ポートフォリオとデモリールの作成

3DCGクリエイターの就職活動において、最も重要視されるのが「ポートフォリオ」です。量より質を重視し、自信のある作品だけを厳選して掲載します。各作品には、使用したソフトウェア、制作期間、プロジェクトにおける自分の担当箇所を明記することが重要です。

制作過程を示すメイキング資料も含めることで、技術的な理解度と思考プロセスを示すことができます。ワイヤーフレーム、リギングの構造、アニメーションのブロッキング段階など、制作の各段階を見せることで、プロセスを理解していることをアピールできます。

アニメーターにとって、作品を動画としてまとめた「デモリール」の提出は必須です。1〜2分程度にまとめ、最も自信のある作品を冒頭に配置します。採用担当者は多くのデモリールを見るため、最初の数秒で興味を引くことが大切です。編集のテンポやBGMの選曲も、クリエイターとしてのセンスをアピールする要素となります。

3DCGアニメーターを目指すなら代々木アニメーション学院がおすすめ

45年以上の歴史が証明する圧倒的な実績

1978年の創立以来、代々木アニメーション学院は日本のアニメ業界とともに歩み続けてきました。45年以上の歴史の中で培われた教育ノウハウと業界とのネットワークは、他の教育機関にはない大きな強みとなっています。日本で放送されているほぼすべてのアニメ作品に卒業生が関わっているという事実が、教育の質の高さを物語っています。

アニメ3DCG科の実践的カリキュラム

アニメ3DCG科のカリキュラムは、2年間で即戦力となる3DCGアニメーターを育成するために綿密に設計されています。

1年次前期では、Maya概要講座、モデリング基礎、アニメーション基礎で3DCGの基本を学び、Photoshop基礎、Illustrator基礎で画像編集の基本スキルを習得します。そしてデッサンの授業では、観察力と立体把握能力を養います。

1年次後期では、Maya応用講座で高度な機能を学び、モデリング応用、アニメーション応用でより複雑な制作技術を習得します。映像演出の授業では、カメラワークや構図、演出理論を学び、絵コンテ制作で映像の設計図を描く力を身につけます。After Effectsでの合成や撮影処理の基礎も学びます。

2年次前期は、ポートフォリオ作品制作に集中し、自分の実力を示す作品を作り上げます。学科合同制作ではシナリオから3DCG制作、動画の編集まですべての工程を経て、1本のCGアニメ作品を制作します。

2年次後期は、卒業作品制作で2年間の集大成となる作品の企画から完成まで一連の制作工程を自身の責任において経験し、アニメ学部合同制作では、実際の制作現場と同じようなチーム作業を体験します。

夢を実現するための充実したサポート体制

就職活動の鍵となるポートフォリオ制作は、カリキュラムの中核として位置づけられています。教員が一人ひとりの個性と強みを見極め、それを最大限に活かしたポートフォリオ作りを丁寧に指導します。単に技術的な完成度を追求するだけでなく、企業が求める人材像を理解し、それに応える作品作りを目指します。

また、業界との強いパイプラインを活かした就職サポート体制も万全です。企業説明会や業界セミナーを定期的に開催し、最新の業界動向や求人情報を提供します。さらに、夢を追いかける学生たちが安心して学業に専念できるよう、学費や住居のサポート制度も充実しています。経済的な理由で夢を諦めることがないよう、様々な支援制度を用意しています。

総合学部という新たな学び方

代々木アニメーション学院は2026年4月から「アニメ・クリエイター総合学部」を開講します。これは、アニメ・エンタメ業界に興味はあるけれど、どんな職業に就くか決めきれていない人のための学部です。

最初の1年間は業界について総合的に学び、自分の特性を把握したうえで、2年目から代アニの各学科で専門的に学ぶという流れです。3DCGアニメーターが気になっている方は、総合学部で学ぶという選択肢もあります。

プロを目指すなら

今すぐチェック

デジタル時代の映像表現を支える仕事

年収とキャリアパスの展望

3DCGアニメーターの年収は、キャリアの浅い若手は年収300〜400万円程度からスタートしますが、これは他の新卒職種と同等以上の水準です。経験を積み、スキルを高めることで、中堅クラスでは500〜700万円、ディレクタークラスになると800万円以上の年収も十分に可能です。

実力主義の色が強い業界であるため、優れた技術と実績があれば、年齢に関係なく高い評価を得ることができます。話題作に参加したり、特殊な技術を持っていたりすると、さらに収入は向上します。フリーランスとして独立した場合、複数の制作会社から仕事を受けることで、年収1000万円を超えることも珍しくありません。

キャリアパスも多様で、リードアニメーター、アニメーションディレクター、CGスーパーバイザーへの昇進といった管理職への道もあれば、特定分野のスペシャリストとして極めていく道もあります。ゲーム業界、映画業界、広告業界など、他分野への転身も可能です。

将来性とAI技術との共存

3DCG技術の需要は今後も拡大し続けると予測されています。アニメ業界だけでなく、VR・ARコンテンツ、メタバース、VTuberなど、新しい領域での需要が急速に高まっています。特にメタバースの普及により、3DCGコンテンツの需要は爆発的に増加すると予想されており、3DCGアニメーターの活躍の場はさらに広がっていくでしょう。

近年のAI技術の進化についても、3DCGアニメーターにとってはプラスの要素となっています。AIは制作工程における単純作業や時間のかかる処理を自動化し、クリエイターがより創造的な作業に集中できるようにします。基本的なモーションの生成やクリーンアップ作業をAIに任せ、アニメーターは演技の細部や感情表現に注力することができます。

しかし、創造性や演技力、演出力といった人間の感性が問われる領域は、AIには代替できません。キャラクターの微妙な感情表現や、シーンの雰囲気を作り出す繊細な動き、観客の心を動かす演出など、これらは人間のクリエイターにしかできない仕事です。これからの時代に求められるのは、AIを効果的に活用しながら、自身の創造性をさらに高めていけるクリエイターです。

よくある質問

Q: 3DCGアニメーターとは何をする仕事ですか?

A: アニメ作品において、3Dモデルに動きをつける専門職です。主にキャラクターにアニメーションをつけることや、カメラワークの設定、画面設計であるレイアウト作業を行い、十時に2D素材と組み合わせることで魅力的な映像を作り出します。

Q: 入学前から専門的知識は必要ですか?

A: 必要ありません。代々木アニメーション学院では、入学者のほとんどが初心者です。基礎からスタートしてスキルを習得できるカリキュラムになっています。

Q: どんなソフトウェアを学べますか?

A: アニメ業界標準の「Maya」「3ds Max」を中心に、「Photoshop」「After Effects」「Illustrator」など、3DCGアニメ制作に必要なソフトウェアを総合的に学べます。

Q: 絵が描けなくても3DCGアニメーターになれますか?

A: なれます。3DCGアニメーターに求められるのは、2Dの絵を描く能力よりも、物体を立体的に捉える観察力です。

Q: 代々木アニメーション学院の卒業生の活躍は?

A: 『進撃の巨人』の浅野恭司さん、『君の名は。』の田中将賀さんなど、日本を代表するアニメーターを多数輩出しています。

Q: 2年間でプロレベルになれますか?

A: 1年次で基礎を習得し、2年次で実践力を身につけることで、即戦力として活躍できるレベルに到達できます。

Q: 年収はどれくらいですか?

A: 新人で年収300〜400万円程度、経験を積んだ中堅で500〜700万円、ディレクタークラスで800万円以上も可能です。

タグ一覧

- #アニメーター

- #小説

- #マンガ

- #イベント

- #アニソン

- #ライブエンターテイメント

- #ライブスタッフ

- #マネージャー

- #ラジオ

- #ゲーム

- #イラストレーター

- #マンガ家

- #アニメ

- #声優

- #舞台

- #VTuber

- #イラスト

- #企画・運営

- #裏方の仕事

- #絵の仕事

- #創る人

- #YouTube

- #発声練習

- #歌唱力

- #ボイトレ

- #ナレーション

- #演技力

- #声の仕事

- #声優の基礎知識

- #声優オーディション

業界ナビ カテゴリ一覧