業界ナビ:アニメ演出家になるには?実際の仕事内容や目指す方法を解説

日本が世界に誇るアニメ文化。その裏側では、作品の演技指導や画面構成を担当するアニメ演出家が重要な役割を果たしています。監督の意図を汲み取りながら、各話の演出を手がけるアニメ演出家は、作品のクオリティを左右する重要なポジションです。

本記事では、アニメ演出家を目指す方に向けて、仕事内容や必要なスキル、なるための方法を詳しく解説します。アニメ制作の世界で活躍したい方は、ぜひ参考にしてください。

プロを目指すなら

今すぐチェック

アニメ演出家とは

アニメ演出家は、アニメ作品の各話におけるキャラクターの演技指導や画面構成などを担当する専門職です。監督が作品全体の方向性を決めるのに対し、演出家は各話の具体的な映像表現方法を決定し、実際の制作現場で指揮を執ります。

演出家の仕事は、脚本や絵コンテをもとに、キャラクターの演技や表情、カメラワーク、タイミングなどを細かく指示することです。原画マンや動画マン、背景美術、撮影など、各セクションのスタッフと連携しながら、監督のビジョンを具現化していきます。

多くの演出家は、制作進行やアニメーターなどの経験を積んでから演出家になりますが、最初から演出志望で業界に入る人も増えています。テレビシリーズでは複数の演出家が各話を分担することが一般的で、若手演出家にとってはチャンスの多い職種と言えるでしょう。

演出家は作品の世界観を視覚的に表現する重要な役割を担っており、視聴者が作品に没入できるかどうかは演出家の手腕にかかっています。優れた演出家は、脚本の行間を読み取り、セリフにない感情や状況を映像で表現する力を持っています。

アニメ演出家の仕事内容

アニメ演出家の仕事は多岐にわたり、制作工程のさまざまな場面で重要な役割を果たします。代表的な仕事内容を詳しく見ていきましょう。

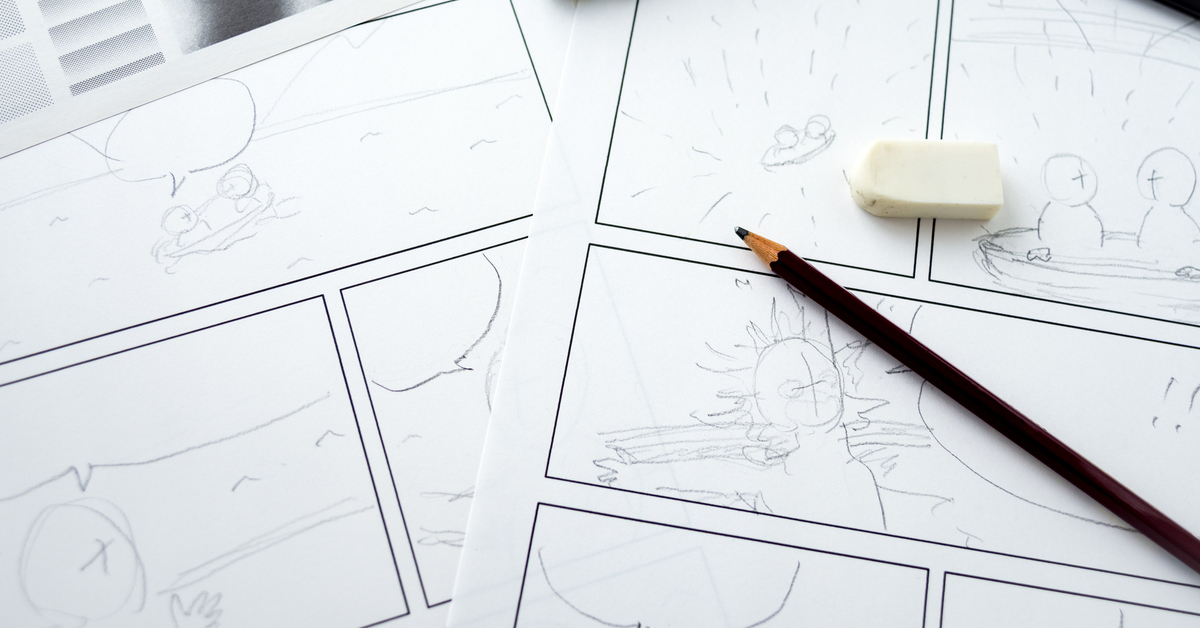

絵コンテの作成・チェック

演出家の重要な仕事の一つが絵コンテの作成です。脚本をもとに、各カットの構図やキャラクターの配置、カメラワークなどを絵と文字で指示します。監督や絵コンテマンが絵コンテを描く場合は、それに基づきベストな映像表現を組み立てます。

絵コンテは作品の設計図とも言える重要な要素で、ここで決めた演出プランが最終的な映像のクオリティを大きく左右します。演出家は脚本の内容を深く理解し、最も効果的な見せ方を考えなければなりません。

レイアウト・原画のチェックと修正指示

アニメーターが描いたレイアウトや原画をチェックし、演出意図に沿っているか確認します。キャラクターの演技が適切か、構図は効果的か、タイミングは良いかなど、細かな部分まで確認し、必要に応じて修正指示を出します。

このプロセスでは、アニメーターとのコミュニケーションが非常に重要です。演出家の意図を正確に伝えながら、アニメーターの創造性も活かすバランス感覚が求められます。

アフレコ・ダビング演出

声優のアフレコ現場に立ち会い、演技指導を行います。キャラクターの感情や状況に合った演技になるよう、声優に細かな指示を出します。また、効果音や音楽のタイミングなど、音響面の演出にも関わります。

音響演出は映像演出と同様に重要で、BGMの選曲や効果音の使い方一つで、シーンの印象が大きく変わります。演出家は音響監督と密に連携し、映像と音響の相乗効果を最大限に引き出す必要があります。

各セクションとの打ち合わせ

美術、色彩設計、撮影など、各セクションのスタッフと打ち合わせを行い、作品の方向性を共有します。背景の雰囲気、色使い、特殊効果など、細部にわたって指示を出し、統一感のある画面作りを目指します。

これらの打ち合わせでは、各部門の専門性を理解しながら、全体のバランスを考慮した指示を出すことが重要です。演出家は各セクションの架け橋となり、チーム全体をまとめ上げる役割も担っています。

プロを目指すなら

今すぐチェック

アニメ演出家に必要なスキル

アニメ演出家として活躍するためには、技術的なスキルだけでなく、コミュニケーション能力や創造性など、幅広い能力が求められます。

映像構成力・演出力

カット割りや構図、カメラワークなど、映像としての見せ方を考える力が必要です。視聴者の感情を動かす演出や、物語を効果的に伝える技術を身に付ける必要があります。映画や演劇、他のアニメ作品から学び、自分の引き出しを増やすことが大切です。

優れた演出家は、一つのシーンを複数の方法で表現できる柔軟性を持っています。状況に応じて最適な演出方法を選択し、作品全体の流れを考慮しながら各シーンを構成する能力が求められます。

絵コンテ・作画の基礎知識

絵コンテを描いたり、原画をチェックしたりするため、基本的な作画スキルが必要です。プロのアニメーター並みの画力は必要ありませんが、自分の意図を絵で伝えられる程度の技術は身に付けておくべきでしょう。

また、アニメーションの原理や動きの法則についての理解も重要です。タイミングやスペーシング、イージングなど、アニメーション特有の技法を理解していることで、より的確な指示が出せるようになります。

コミュニケーション能力

多くのスタッフと協力して作品を作るため、高いコミュニケーション能力が求められます。自分の意図を明確に伝え、相手の意見も聞きながら、より良い作品作りを目指す姿勢が重要です。

特に、異なる専門分野のスタッフと話す際は、相手の立場や専門用語を理解し、適切な言葉で伝える能力が必要です。時には妥協も必要ですが、作品のクオリティを守るための交渉力も重要なスキルです。

スケジュール管理能力

限られた時間とリソースの中で、クオリティの高い作品を作る必要があります。各工程の進捗を把握し、スケジュールを守りながら制作を進める管理能力が求められます。

遅れが生じた場合の対処法や、効率的な作業の進め方を考える能力も必要です。制作進行と連携しながら、現実的なスケジュールを組み立て、実行していく力が演出家には不可欠です。

物語理解力・演技指導力

脚本の意図を正確に理解し、それを映像として表現する力が必要です。また、キャラクターの心理を理解し、声優やアニメーターに適切な演技指導ができる能力も重要です。

作品のテーマやメッセージを深く理解し、それを効果的に伝える演出を考える必要があります。キャラクターの感情の変化や関係性の描写など、繊細な表現が求められる場面では、特に高い理解力が必要となります。

アニメ演出家になるには

アニメ演出家になるには、いくつかのルートがあります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

専門校で学ぶ

アニメ制作の専門校では、演出に必要な知識や技術を体系的に学べます。絵コンテの描き方、演出技法、映像制作の基礎など、実践的なカリキュラムで学習できます。また、業界で活躍する演出家や監督が講師を務めることも多く、現場の生きた知識を得られます。

専門校の強みは、他学科との連携による実践的な制作経験です。アニメーター科や声優科などと協力して実際にアニメを制作することで、現場に近い環境で演出を学べます。

在学中から業界とのつながりを作れることも大きなメリットです。インターンシップや産学連携プロジェクトなどを通じて、プロの現場を体験できる機会も多く、就職活動にも有利に働きます。

アニメ制作会社に就職する

制作進行や制作デスクとしてアニメ制作会社に就職し、現場経験を積みながら演出家を目指すルートもあります。制作現場でさまざまな演出家の仕事を間近で見ることができ、実践的な知識を身に付けられます。

アニメーターから演出家になるケースも多く、作画の技術を活かした演出ができることが強みになります。どちらのルートでも、現場での経験を積みながら演出の勉強を続けることが重要です。

制作会社によっては、社内で演出家育成プログラムを設けているところもあります。先輩演出家の下で助手として経験を積み、徐々に独り立ちしていくケースが一般的です。

フリーランスとして活動する

ある程度の経験を積んだ後は、フリーランスの演出家として活動する道もあります。複数の制作会社から仕事を受け、さまざまな作品に携わることができます。ただし、まずは制作会社で経験を積み、実績を作ることが前提となります。

フリーランスになることで、自分のペースで仕事を選べる自由度が増しますが、同時に営業活動や契約交渉なども自分で行う必要があります。安定した収入を得るためには、確かな実力と人脈が不可欠です。

プロを目指すなら

今すぐチェック

アニメ演出家を目指すなら代々木アニメーション学院がおすすめ

代々木アニメーション学院のアニメ監督・演出科では、アニメ演出家として必要な知識と技術を基礎から学べます。脚本・演出・制作・仕上げなど、アニメ制作の全工程を学習し、現場の全体像を把握できる力を身に付けられます。

1年次の前期からグループで映像制作に取り組み、後期からは他学科と連携して、実際の制作現場に近い形でアニメを制作します。この実践的なカリキュラムにより、在学中から本格的なアニメ制作を経験できるのは代アニならではの強みです。

カリキュラムは段階的に構成されており、1年次前期には「アニメ制作基礎」「撮影基礎」「絵コンテ技法」などの基礎科目を学び、後期には「成果発表会作品制作」で実践力を養います。2年次には「制作進行実務」「映像制作強化ゼミ」「演出ゼミ」など、より専門的な内容を学習します。

また、業界で活躍する演出家や監督が講師を務め、現場で培った経験やノウハウを直接学べます。『SSSS.GRIDMAN』『プロメア』などを手がけた制作会社TRIGGERの舛本和也氏をはじめ、第一線で活躍するプロが指導にあたっています。

卒業生には、日本で放送されているほぼすべてのアニメ作品に関わっている実績があり、業界とのつながりも強固です。就職サポートも充実しており、演出家としてのキャリアをスタートする環境が整っています。創造性と技術力で作品に命を吹き込む仕事

アニメ演出家は、脚本の文字情報を映像として具現化し、作品に命を吹き込む重要な役割を担っています。監督の意図を理解しながら、自分なりの演出を加えて、視聴者の心を動かす作品を作り上げる、やりがいのある仕事です。

演出家になるためには、映像構成力や作画の基礎知識、コミュニケーション能力など、さまざまなスキルが必要です。これらのスキルは、現場経験を積みながら身に付けることもできますが、専門校で体系的に学ぶことで、より効率的に習得できます。

近年のアニメ業界では、配信サービスの普及により作品数が増加し、演出家の需要も高まっています。新しい表現方法や技術も次々と生まれており、常に学び続ける姿勢が重要です。

アニメ業界は常に新しい才能を求めています。情熱と努力があれば、誰でもアニメ演出家として活躍するチャンスがあります。まずは基礎をしっかり学び、実践経験を積みながら、自分なりの演出スタイルを確立していくことが、プロの演出家への第一歩となるでしょう。

総合学部という新たな学び方

代々木アニメーション学院は2026年4月から「アニメ・クリエイター総合学部」を開講します。これは、アニメ・エンタメ業界に興味はあるけれど、どんな職業に就くか決めきれていない人のための学部です。最初の1年間は業界について総合的に学び、自分の特性を把握したうえで、2年目から代アニの各学科で専門的に学ぶという流れです。アニメ演出家が気になっている方は、総合学部で学ぶという選択肢もあります。

プロを目指すなら

今すぐチェック

よくある質問

アニメ演出家とは何をする仕事ですか?

アニメの各話における画面構成、キャラクターの演技指導、カット割りなどを担当し、監督の意図を具体的な映像として表現する専門職です。

アニメ演出家と監督の違いは何ですか?

監督が作品全体の方向性を決めるのに対し、演出家は各話の具体的な表現方法を決定し、現場での制作指揮を執ります。

アニメ演出家の主な仕事内容を教えてください。

絵コンテの作成・チェック、レイアウトや原画の修正指示、アフレコ演出、各制作セクションとの打ち合わせが主な仕事です。

アニメ演出家に向いている人の特徴は?

映像構成力があり、コミュニケーション能力が高く、物語や演技への理解が深い人が向いています。スケジュール管理能力も重要です。

必要な資格や学歴はありますか?

特定の資格は不要ですが、アニメ制作の基礎知識と絵コンテが描ける程度の作画スキルは必要です。

未経験でもアニメ演出家になれますか?

なれます。専門校で学んだり、制作進行やアニメーターから経験を積んで演出家になるルートがあります。

専門校で学ぶメリットは?

体系的なカリキュラムで演出技法を学べ、他学科との共同制作で実践経験を積めます。業界のプロから直接指導を受けられる点も大きなメリットです。

代々木アニメーション学院で学ぶメリットは?

1年次から本格的なアニメ制作に取り組め、現役で活躍する演出家や監督から直接指導を受けられます。業界との強いつながりも魅力です。

演出家になるまでにどのくらいかかりますか?

個人差はありますが、専門校卒業後、制作現場で3〜5年程度の経験を積んでから演出デビューするケースが一般的です。

どんなスキルが特に重視されますか?

映像構成力と演出力、そして多くのスタッフをまとめるコミュニケーション能力が特に重視されます。

絵が上手くなくても演出家になれますか?

プロ級の画力は不要ですが、絵コンテで意図を伝えられる程度の作画スキルは必要です。

フリーランスの演出家として活動できますか?

できます。ただし、まず制作会社で経験を積み、実績を作ってからフリーランスになるのが一般的です。

キャリアアップの道は?

演出家から演出チーフ、そして監督へとステップアップしていくのが一般的なキャリアパスです。プロデューサーへ転身する人もいます。

タグ一覧

- #アニメーター

- #小説

- #マンガ

- #イベント

- #アニソン

- #ライブエンターテイメント

- #ライブスタッフ

- #マネージャー

- #ラジオ

- #ゲーム

- #イラストレーター

- #マンガ家

- #アニメ

- #声優

- #舞台

- #VTuber

- #イラスト

- #企画・運営

- #裏方の仕事

- #絵の仕事

- #創る人

- #YouTube

- #発声練習

- #歌唱力

- #ボイトレ

- #ナレーション

- #演技力

- #声の仕事

- #声優の基礎知識

- #声優オーディション

業界ナビ カテゴリ一覧