業界ナビ:作画監督になるには?アニメの品質を守る重要な仕事内容と目指す方法を解説

日本のアニメーション産業は世界中で高い評価を受けており、その品質を支えている重要な職種のひとつが作画監督です。アニメのエンドクレジットで「作画監督」という名前を見たことがある方も多いでしょう。しかし、実際にどのような仕事をしているのか、どうすればなれるのかを詳しく知っている方は少ないかもしれません。

プロを目指すなら

今すぐチェック

作画監督とは

作画監督(通称「作監」)とは、アニメ制作において原画・動画といった作画工程全体を統括する責任者のことです。多数の原画マン・動画マンが描くキャラクターやシーンの絵柄をチェックし、ばらつきのある線やデザインを修正・指示して、作品全体のクオリティと統一感を保証する役割を担っています。

作画監督の役割と位置づけ

30分のテレビアニメーションを制作する場合、約300枚の原画と約4,000枚の動画が必要とされています。これらの膨大な枚数を短期間で制作するには、多くの原画マンや動画マンが協力して作業を進める必要があります。しかし、複数のアニメーターが関わることで、それぞれの画力の差や個人のクセが出てしまい、絵柄にバラツキが生じる可能性があります。

このような問題を解決するために、作画監督というポジションが設けられています。作画監督は、すべての原画や動画をチェックし、必要に応じて修正を加えることで、作品全体の統一感を保っているのです。作画監督の技量次第で、アニメーションの品質が大きく左右されるため、非常に責任の重い職種といえるでしょう。

演出・アニメーターとの違い

作画監督の役割をより深く理解するには、演出やアニメーターとの違いを明確にすることが重要です。

演出(各話の演出担当、絵コンテ担当者)は、シナリオや絵コンテの意図に沿ってシーンの見せ方を指示する役割を担います。例えば、演出家が原画マンに「この場面では主人公を悲しそうな表情に」と演技意図を伝えます。これに対して、作画監督は演出の意図を汲み取りながら、実際に描かれた絵そのものの品質を管理・調整するポジションです。

一方、アニメーター(原画マン・動画マン)は個々のカットの絵を描く担当者です。作画監督は優秀なアニメーターからステップアップした立場であり、各アニメーターの描いた絵を最終的にチェックして統一させるリーダー的存在となります。

作画監督の歴史と発展

作画監督システムは、1960年代前半の東映動画で確立されました。初めて作画監督システムにより制作されたのは、1963年の東映動画作品『わんぱく王子の大蛇退治』です。それ以来、日本のアニメーション制作において欠かせない役職として定着しています。

現在では、テレビシリーズでは各話ごとに作画監督が置かれ、作品全体の統一感を保つために総作画監督(シリーズ全体で各話の作画監督をとりまとめる役職)が設置されることも一般的になっています。また、1980年代からは、キャラクター作画監督、メカニック作画監督、エフェクト作画監督など、専門分野に特化した作画監督を置くケースも増えてきました。

作画監督の仕事内容

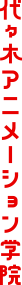

作画監督の仕事は、アニメの視覚的要素すべてに関わる多岐にわたる業務です。制作フローにおいて、作画監督は「プロダクション工程」において、レイアウト・原画のチェック修正を担当する重要なポジションにあたります。

原画チェックと作画修正

作画監督の中心的な業務は、レイアウト・原画のチェックおよび修正作業です。まず、原画マンが描いたレイアウト(カットごとの画面設計図)や原画を受け取り、演出担当の指示を確認しながら問題がないかチェックして絵柄の統一を図ります。

修正作業では、キャラクターデザインや作画基準から外れている箇所があれば、作画監督自ら「赤入れ」して修正を施すか、修正点を指示するコメント付きで原画マンに差し戻します。修正する際は、直接原画を消しゴムで消すのではなく、原画の上に別の紙を重ね、元の原画を写しながら修正点だけを描き加えていきます。

このような確認と修正のやりとりを、納得のいくクオリティになるまで何度も繰り返します。時には修正箇所があまりに多い場合、作画監督が一から全部描き直す「全修正」を行うケースもあります。これは大変な負担ですが、作品によっては品質維持やスケジュールの都合上やむを得ず発生します。

演出との連携

作画監督にとって、演出との連携は極めて重要な業務です。作画監督は各話の演出担当者(絵コンテ担当の演出家)と打ち合わせを行い、絵コンテの意図を正しく汲んで作画に反映させるよう努めます。

演出から「このシーンは俯瞰のカメラで」「ここはゆっくりした動きで恐怖感を表現してほしい」など細かな指示があれば、作画監督はそれを原画マンに共有し、上がってきた原画が演出意図どおりかどうか確認します。意図とずれていれば原画マンにリテイク(描き直し)を指示し、問題なければ次の動画工程へ回します。この演出・原画・作画監督の橋渡しをするのも作画監督の大事な役目です。

動画チェックと最終確認

作画監督の仕事は原画段階で終わりではありません。動画(中割りの作画)や仕上げ前の最終チェックも作画監督の仕事に含まれます。原画段階でOKを出したカットが動画マンによって中割りされ動きになる際、動画検査や色指定の工程で問題が見つかれば、作画監督が追加で修正指示を出すこともあります。

特に動きに関する不備(キャラクターの演技がおかしい、動作が物理的に不自然など)があれば、作画監督自ら動画レベルで動きを描き直すこともあります。アクションシーンなどでは「アクション作画監督」が置かれ、専門的に動きを監修・修正する場合もあります。

アニメーターの育成とサポート

作画監督の仕事には、若手アニメーターの育成も含まれています。修正指示を出す際には具体的なアドバイスを添えたり、原画マン・動画マンからの質問に答えたりして、チーム全体の画力向上を図ります。

現場では「◯◯作監の赤入れ(修正稿)は勉強になる」と言われることも多く、後進を導く指導者的役割も担っています。単に修正するだけでなく、なぜその修正が必要なのか、どのように描けばよいのかを具体的に指導することで、アニメーターの成長をサポートすることも、作画監督の重要な役割のひとつです。

プロを目指すなら

今すぐチェック

作画監督に必要なスキル

作画監督として活躍するためには、技術的なスキルだけでなく、マネジメント能力や精神的なタフさまで、幅広いスキルが求められます。

高い画力とデッサン力

作画監督に最も必要なスキルは、何よりも高い画力です。多数の原画マンから上がってくる原画の良し悪しを判断し、適切に修正指示を出すためには、作画監督自身が卓越した画力を備えている必要があります。

キャラクターの表情やポーズ、プロポーションに対するこだわりを持って修正できるだけの実力がないと、作品全体の絵を統一することはできません。また、描画スピードも重要です。限られた時間で何百枚もの原画に目を通し修正していくには、素早く正確に描けるスキルが求められます。

さらに、静止画として上手に描けるだけでなく、キャラクターに命を吹き込む動きの表現力も必要です。原画マンの描いた動きに違和感があれば、作画監督がタイミングやポーズを修正してより自然な演技に直します。日常芝居から激しいバトルまで、様々な動きを演出できる知見があると、どんなカットでも的確な指示やリテイクが行えるでしょう。

演出力と想像力

作画監督は単に絵を描くだけでなく、物語の内容や演出の狙いを汲み取る想像力も欠かせません。絵コンテに描かれた指示の真意やキャラクターの感情を深く理解し、「どういうカメラアングルなら視聴者に訴求できるか」「シーンごとにどんな動きや表情が適切か」といった演出的センスを発揮することで、作画面から作品の魅力を引き出すことができます。

場面ごとに最適なレイアウトや動きを提案・修正できる想像力は、作画監督の重要な資質です。演出家の意図を正確に理解し、それを視覚的に表現する創造性が求められます。

観察力と注意深さ

作画監督には、細部まで絵の違和感に気付く洞察力が求められます。多くの人が描いた絵の中からデザイン崩れや線の乱れを発見し、原因を分析して修正するには、普段から人の動きや物の形状をよく観察し蓄積している必要があります。

キャラクターごとの「描き癖」の差異にも気付ける注意深さが、安定したクオリティを保つカギとなります。わずかな違和感も見逃さない観察眼は、日々の訓練と経験によって養われていきます。

スケジュール管理能力

作画監督は膨大な作業量を決められた納期までに仕上げる責任も負っています。各話の原画チェック・修正作業を円滑に進めるには、進行担当やプロデューサーと連携しつつ緻密にスケジュールを立て、進捗を管理するスキルが欠かせません。

スケジュールが遅れれば自ら原画を描き直してリカバーするといった対応も必要になり得るため、締切意識と調整力を持った人が作画監督に向いています。どの原画を優先的にチェックするか、修正にどれくらいの時間をかけるかなど、適切な判断力が求められます。

コミュニケーション力とリーダーシップ

作画監督は作画チームのリーダーであり、原画マンや動画マンに修正指示を出したり演出意図を伝達したりするポジションです。したがって、相手に的確に意図を伝えるコミュニケーション能力が非常に重要になります。

説明が曖昧だと再修正が発生して効率が下がるため、絵のどこをどう直せば良いか明確に伝えられる指導力が求められます。また、複数人のアニメーターを束ねチームワークを育む統率力も必要で、常に周囲と協調しながら全員を同じ目標(良い作品作り)に向かわせるリーダーシップが不可欠です。

批判的になりすぎず、建設的な意見交換ができることも重要です。相手のモチベーションを保ちながら的確にアドバイスする必要があります。加えて、「自分のOKで作品が放送される」という強い責任感とプレッシャーに打ち勝つメンタルも求められるでしょう。

体力と忍耐力

作画監督の仕事は、時に激務となることがあります。納期が迫る中で大量の原画をチェックし、修正作業を行わなければならないこともあります。長時間の作業に耐えられる体力と、プレッシャーに負けない精神的なタフさが必要です。

アニメは年間を通して制作が続くため、継続的に高いクオリティを維持する忍耐力も求められます。厳しい環境でもアニメのクオリティを落とさない、体力と忍耐力が作画監督には必要です。

作画監督になるには

作画監督になるために特別な資格や学歴は必要ありませんが、アニメーターとしての豊富な経験と実績が求められます。必要な資格や試験は特にありませんが、専門的な技術と知識が要求される仕事のため、一般的には以下のステップを踏んでキャリアアップしていきます。

専門校での基礎学習

作画監督を目指すなら、まず専門校でアニメーション制作の基礎を学ぶことをおすすめします。絵を描くスキルやアニメーションの基礎知識を独学で全て身につけるのは容易ではありません。そのため、高校卒業後はアニメーション系の専門校や美大に進学し、デッサン力・構成力・デジタル作画ソフトの使い方などを体系的に学ぶ人が多いです。

専門校では、作画監督に必要な高度なスキル(画力や演出力、的確な指示出し能力など)を業界のプロから学べる環境があります。在学中に作品制作を通じて実践力も養えるため、就職後の即戦力につながります。もちろん必ずしも専門校経由でないと作画監督になれないわけではありませんが、基礎力固めと業界コネクション構築の点で専門教育を受けるメリットは大きいでしょう。

アニメーターとしてのキャリアスタート

学業修了後、アニメ制作会社の動画マン(いわゆる新人アニメーター)としてキャリアをスタートします。動画マンの仕事は先輩原画マンが描いた原画と原画の間を描き足し、滑らかな動きを作ることです。この下積み期間に、プロの現場で求められるスピードや作画規律、基本作画力を鍛えていきます。

ここで基礎を徹底的に叩き込まれることで後のステップに活きてくるのです。一般的には、動画マンとして2〜3年の経験を積むことが求められます。

原画マンへのステップアップ

数年の動画経験を経て実力が認められると、原画マン(キーアニメーター)に昇格します。原画マンは絵コンテや演出の意図を汲んでカットごとのレイアウトを描き、キャラクターの重要なポーズとなる絵(原画)を作成する役割です。

原画は作品の動きの要となるため責任重大ですが、その分構図センスやキャラクター作画力が飛躍的に向上する時期でもあります。複数のカットを担当し、自分なりに工夫しながら描いていく中で「絵をまとめる視点」が養われ、作画監督への視野も開けてきます。原画マンとしては、3〜5年以上の経験を積むのが一般的です。

作画監督への道

原画マンとして安定した実力を発揮できるようになると、いよいよ作画監督としてお声がかかるチャンスが出てきます。動画→原画→作画監督という流れは王道ですが、抜擢のタイミングは人それぞれです。中には20代半ばで早くも作画監督デビューする人もいれば、長く原画畑を経て30代で初監督という人もいます。

重要なのは、原画マン・動画マンとして現場で積んだ経験が土台になる点です。両方のポジションを経験して初めて各工程の苦労やコツが分かり、統括者たる作画監督として的確な判断が下せるようになるのです。

ポートフォリオの重要性

就職活動時には「ポートフォリオ(作品集)」が非常に重要になります。アニメーター志望で制作会社に応募する際、自身の描いたイラストや原画・動画課題をまとめたポートフォリオを提出し、画力やセンスをアピールするのが一般的です。

採用担当者はそれを見て採否を判断しますから、在学中から様々な題材の絵を描いて腕を磨き、魅力的に作品をまとめる編集力も意識しましょう。完成度の高い作品集を作ることが、プロの世界への第一歩となります。

プロを目指すなら

今すぐチェック

作画監督を目指すなら代々木アニメーション学院がおすすめ

数あるアニメ系の教育機関の中でも、代々木アニメーション学院(代アニ)は作画監督やアニメーターを目指す人にとって非常に魅力的な選択肢です。その理由を具体的に解説します。

業界最前線で活躍する講師陣

代アニでは講師として、現役のプロアニメーターや監督経験者が多数在籍しています。講師陣には、『ジョジョの奇妙な冒険』『僕のヒーローアカデミア』で作画監督補佐を務めた山口夢仁氏や、『DRIFTERS』『名探偵コナン』で作画監督を経験した阪本望実氏など、有名作品に携わった精鋭たちが名を連ねています。

このような講師から直接指導を受けられるのは代アニならではの強みで、授業内で業界のリアルな体験談やハイレベルな技術指導が受けられます。「進撃の巨人 The Final Season」や「鬼滅の刃」に関わったアニメーターが講師にいることも代アニの特徴で、最新の制作事情やテクニックを間近で学べるでしょう。

体系的かつ実践的なカリキュラム

代アニのアニメーター科・アニメ演出科では、基礎から応用まで段階的にスキルを習得できるカリキュラムが組まれています。デッサンやデジタル作画などの基礎訓練はもちろん、チームで一本の短編アニメを作る卒業制作や産学連携プロジェクトもあり、在学中から実際の制作現場さながらの経験を積むことができます。

代アニでは有名企業とのコラボ企画や、プロの現場を再現したグループワーク演習など、実践的なプログラムが豊富です。これにより、単なるスキル習得だけでなく現場対応力やコミュニケーション力も鍛えられます。また、作画監督志望者に嬉しいのは、作画だけでなく演出面や指示出しのノウハウまで学べることです。通常、現場に入ってから学ぶしかない「作監修正のコツ」「スタッフへの伝え方」なども、代アニなら在学中に指導を受けられるため、就職後に一歩リードできます。

業界トップクラスの就職・デビュー実績

代アニは1978年の創立以来、40年以上の歴史を持ち、12万人以上の卒業生をアニメ業界の第一線へ送り出してきた実績があります。その結果、卒業生ネットワークや企業との信頼関係が強固で、就職サポートも充実しています。

卒業生の活躍例として、代アニ東京校出身の浅野恭司さんは『進撃の巨人』『鬼灯の冷徹』などでキャラクターデザイン・総作画監督を務める、日本を代表するアニメーターの一人です。また、代アニ福岡校卒業の野崎あつこさんはWIT STUDIO所属のアニメーターで、『進撃の巨人』『GREAT PRETENDER』など複数作品で作画監督や原画を担当し、『王様ランキング』ではキャラクターデザイン・総作画監督として作品の顔を作り上げました。

このように代アニ出身者が有名作品の作画監督やキャラデザとして活躍している例は多数あり、在校生にとって大きな励みとなっています。講師や先輩のようなプロを目標に切磋琢磨できる環境が整っている点も、代アニならではのメリットでしょう。

充実した設備と学習環境

代々木アニメーション学院は東京・大阪・名古屋・福岡など全国主要都市に校舎を構えており、自宅から通いやすい環境を選べます。昼間部だけでなく夜間コースや通信教育、社会人対象コースもあり、自分のライフスタイルに合わせて学べます。

最新設備の整った教室や制作スタジオも完備されており、プロ仕様の機材で実践的に学べるのも強みです。デジタル作画用のペンタブレットや作画ソフト、撮影用カメラ設備などが充実しており、在学中から業界標準の環境に慣れることができます。

さらに、代アニは多くのアニメ制作会社と強いパイプを持っており、在学中からインターンシップや現場実習の機会があります。実際の制作現場を体験することで、プロとして必要なスキルや心構えを身につけることができます。

総合学部という新たな学び方

代々木アニメーション学院は2026年4月から「アニメ・クリエイター総合学部」を開講します。これは、アニメ・エンタメ業界に興味はあるけれど、どんな職業に就くか決めきれていない人のための学部です。最初の1年間は業界について総合的に学び、自分の特性を把握したうえで、2年目から代アニの各学科で専門的に学ぶという流れです。作画監督が気になっている方は、総合学部で学ぶという選択肢もあります。

プロを目指すなら

今すぐチェック

アニメ制作を支える重要な仕事

作画監督は、日本が世界に誇るアニメーション文化を支える極めて重要な職種です。複数のアニメーターによる原画にはそれぞれクセや画力の差が出ますが、作画監督が修正せずそのまま繋げてしまうと統一感のない映像になり、作品として成立しなくなってしまいます。

作画監督が一枚一枚の原画に目を配り手直ししていく地道な作業の積み重ねが、最終的に一本の作品としての統一美や完成度につながっています。特に作画クオリティが作品の評価を大きく左右する昨今では、優れた作画監督の存在が作品の成功に直結すると言っても過言ではないでしょう。

派手さはなくとも、作品の世界観やキャラクターの魅力を画面上で損なわずに伝えるために不可欠な存在である作画監督。アニメへの愛と努力があれば、必ずその道は開けるはずです。専門校で基礎を学び、現場で経験を積みながら、一歩一歩スキルアップしていけば、いつか憧れの作画監督として活躍できる日が来るでしょう。

プロを目指すなら

今すぐチェック

よくある質問

作画監督とは何をする仕事ですか?

アニメ制作において原画・動画といった作画工程全体を統括する責任者です。多数の原画マン・動画マンが描くキャラクターやシーンの絵柄をチェックし、修正・指示して作品全体のクオリティと統一感を保証します。

作画監督の主な仕事内容を教えてください。

レイアウト・原画のチェックと修正(赤入れ)、演出との連携、動画チェックと最終確認、若手アニメーターへの指導・フィードバックが中心です。修正箇所が多い場合は全面的な描き直し(全修正)も行います。

作画監督と演出の違いは何ですか?

演出はシナリオや絵コンテの意図に沿ってシーンの見せ方を指示する役割です。作画監督は演出の意図を汲み取りながら、実際に描かれた絵そのものの品質を管理・調整します。

作画監督と総作画監督の違いは?

作画監督は各話の品質管理を担当し、総作画監督はシリーズ全体の絵柄統一を図ります。総作画監督は各話の作画監督をとりまとめる上位職で、作品全体の統一感を保つ役割を担います。

作画監督に向いている人の特徴は?

高い画力と描画技術があり、演出意図を理解する想像力を持ち、細部まで違和感に気付く観察力がある人です。加えて、スケジュール管理能力とコミュニケーション力、体力と忍耐力も重要です。

必要な資格や学歴はありますか?

特別な資格や学歴は不要ですが、アニメーターとしての実務経験が必須です。専門校でアニメーション制作の基礎を学ぶことで、就職後の即戦力につながります。

作画監督になるまでの期間は?

個人差はありますが、動画マンとして2〜3年、原画マンとして3〜5年以上の経験を積んでから作画監督になるケースが一般的です。早い人では20代半ばでデビューすることもあります。

代々木アニメーション学院で学ぶメリットは?

1978年創立で12万人以上の卒業生実績があり、現役プロ講師による指導、有名企業とのコラボ企画、制作会社との強いパイプなど、作画監督を目指す環境が整っています。

デジタル作画の知識は必要?

現在のアニメ制作ではデジタル技術が不可欠です。従来の手描き技術に加え、デジタル作画ツールの習得も重要で、業界標準のソフトウェアを使いこなせることが求められます。

キャリアアップの道は?

作画監督から総作画監督、キャラクターデザイナー、演出家、監督へとステップアップする道があります。また、フリーランスとして独立し、複数の作品で活躍する選択肢もあります。

タグ一覧

- #企画・運営

- #ライブエンターテイメント

- #ライブスタッフ

- #マネージャー

- #ラジオ

- #ゲーム

- #イラストレーター

- #マンガ家

- #アニメ

- #声優

- #舞台

- #アニメーター

- #イラスト

- #声優オーディション

- #裏方の仕事

- #絵の仕事

- #創る人

- #YouTube

- #発声練習

- #歌唱力

- #ボイトレ

- #ナレーション

- #演技力

- #声の仕事

- #声優の基礎知識

業界ナビ カテゴリ一覧